ARQ CR 7. 100 AÑOS DEL PLANO DE MARTIN SOFI DE CIUDAD REAL

En Ciudad Real, desde mediados del siglo XIX vamos teniendo mapas que recogen la vida de la ciudad dando testimonio de su realidad construida, pero también dejando patente las diferentes voluntades de aquellos que los realizan. El libro de Alejando Moyano, Ciudad Real 1810 – 2020. Dos siglos de transformaciones, es la mejor documentación histórica de nuestra ciudad con una recopilación de planos, fotografías aéreas y análisis de zonas singulares del conjunto urbano. Todo ello con la necesaria calidad para permitir el análisis y el estudio de esos documentos.

Y en ese recorrido de planos de la ciudad escojo tres representativos de la evolución de la diferente voluntad de representación. El mapa de Coello de mediados del siglo XIX está realizado para acompañar el Diccionario Geográfico Estadístico e Histórico de Pascual Madoz. Una obra fundamental para conocer las poblaciones de toda España en esos momentos. El plano incluye los edificios monumentales, pero también referencias urbanas de calles y espacios singulares. Una documentación cuidadosa que supone una relación detallada de aquellos elementos que se consideran esenciales en la definición de la ciudad

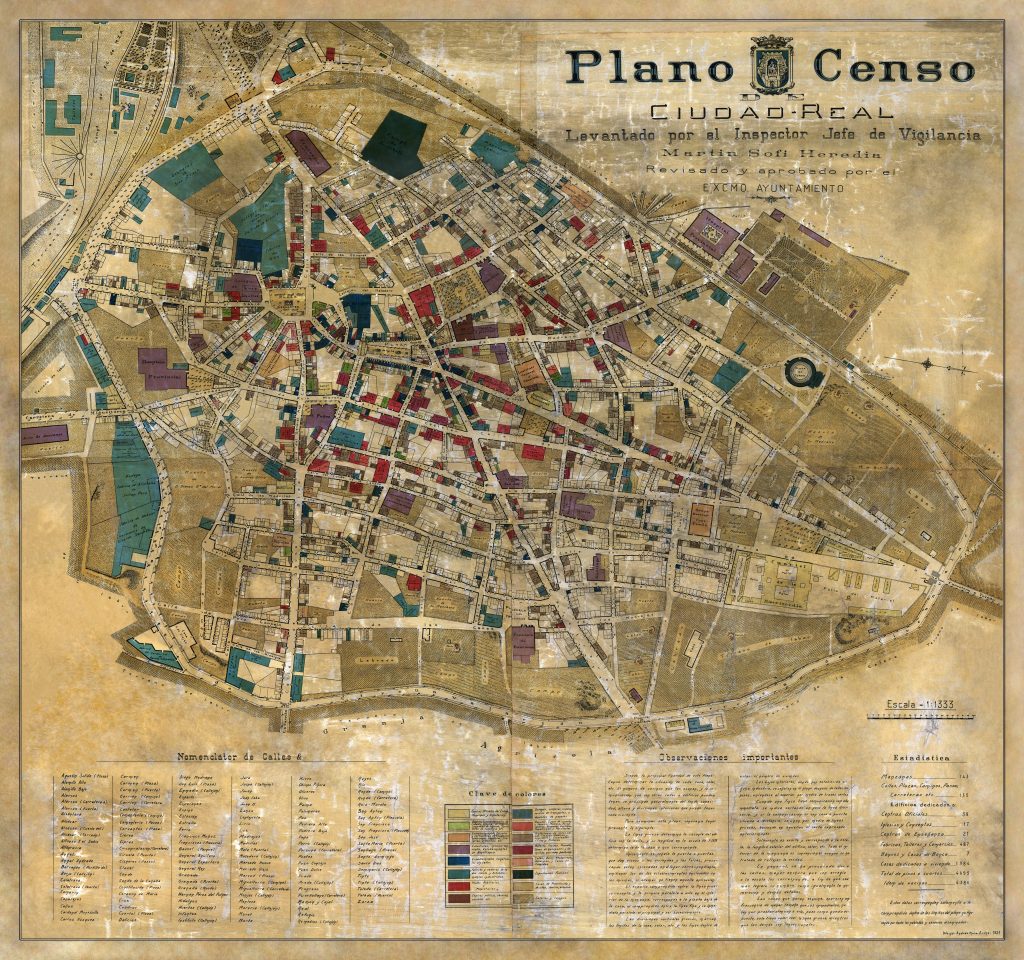

El plano de Joaquín López de 1850 recoge la información del plano de 1819, pero dibuja una ciudad ideal con la forma de una elipse que recorre todo el perímetro del interior del espacio urbano. Los planos, en ocasiones, no dibujan tanto las ciudades como son, sino como deberían ser. En 1886 el Servicio Geográfico realizaba los levantamientos para el Mapa Topográfico Nacional. Ahora es la exactitud de las medidas, la triangulación y la definición exacta de la geometría lo principal. Los topógrafos levantan con cuidado zonas de la ciudad con sus medidas exactas para, después, realizar la composición de un mapa total que describe la geometría de las manzanas y calles. En esta relación resulta de especial importancia el plano que el inspector de vigilancia Martin Sofi realizó de Ciudad Real en 1925.

El plano de Sofi.

Karl Schlögel decía que los mapas son custodios de tiempos, pasados, presentes, futuros. Y el plano de Sofi es un plano de control fiscal y seguridad que quiere dejar constancia de las posesiones, usos y características de cada uno de los elementos de la ciudad. Pero, junto a ello, es el plano de la definición social de Ciudad Real en este primer cuarto de siglo. La definición de usos, la clasificación de actividades, los nombres de propietarios de instalaciones y solares conforman una documentación de especial importancia sobre la ciudad. Una curiosa clasificación de usos con sus colores respetivos ordena toda la información contenida en el plano.

La cartografía trata de localizar, identificar y delimitar fenómenos y, por consiguiente, de situar acontecimientos, procesos y objetos dentro de un marco espacial coherente. Impone orden espacial a los fenómenos dice Harvey. Y Sofi, en la acumulación de documentación de su plano, nos orienta diferenciando grupos de actividades que representa con diferentes colores. Va distinguiendo las siguientes categorías: Centros oficiales, bancos y establecimientos de crédito, establecimientos de enseñanza, catedrales iglesias y establecimientos benéficos, establecimientos comerciales, fábricas y talleres. Y, junto a ellos actividades de cada lugar: títulos nobiliarios es curiosamente el primer apartado, centros públicos obreros, garajes, hospital, profesiones de todas clases, espectáculos públicos, cafés y bares, casas de prostitución y solares y campos. La clasificación es ya en sí misma toda una presentación del concepto de ciudad que tiene el plano. Una definición de las áreas de importancia física en el conjunto urbano y de la vida social existente en el mismo.

El libro El Plano censo de Sofi Heredia y Ruiz Arche (1925)

El libro editado por Serendipia y realizado por Juan Carlos Buitrago Oliver realiza un recorrido por esta ciudad que describe Sofi con una abundante documentación de cada uno de los detalles del plano y fotografías de muchos de los edificios que allí se describen

Encontrarse con una ciudad es siempre como leer hacia atrás formas petrificadas. Sabemos que es un banco de coral que tiene una historia, que ahora parece paralizado, petrificado, que se hubiera borrado de él la vida, pero en el que incluso así se echa de ver aún su función. De ahí que junto a metáforas naturales y la retórica de lo sublime haya otra del todo distinta que apunta precisamente a la racionalidad de esas formaciones y se pone a leerlas. Uno no lee ciudades. Leer ciudades tiene más bien algo de medir fuerzas, de duelo… Leer ciudades: peripecias, incursiones de reconocimiento sin garantía, la ciudad exige un esfuerzo de acercamiento, múltiple.

Y Juan Carlos ha realizado este recorrido de forma minuciosa identificando edificios, localizando fotografías de época de cada uno de ellos, analizando los datos históricos que tenemos de muchas de estas actividades y localizaciones. Un trabajo que nos permite volver cien años atrás en el tiempo para descubrir cómo era la ciudad hace un siglo. Un ejercicio muy saludable para el conocimiento de nuestra historia plasmada en elementos construidos, en trazados urbanos, en ordenación de actividades, en el reconocimiento de muchas de las construcciones que permanecen después de 100 años.

Permanencias y cambios.

El plano de 1925 nos permite analizar cómo ha cambiado y evolucionado nuestra ciudad. Probablemente en el conjunto de edificios que el plano denomina catedrales, iglesias, conventos y establecimientos de beneficencia es donde se producen mayores permanencias. De los 17 edificios identificados en este apartado 12 permanecen con sus cambios y alteraciones que siempre afectan a cualquier edificio monumental, pero permanecen como referentes de nuestra historia. Entre edificios existentes antes de 1900 y los construidos en este primer cuarto de siglo hay permanencias que nos permiten conocer nuestro pasado. Edificios muy limitados y, por ello, especialmente importantes como patrimonio de la ciudad.

Los cambios son evidentes en otros ámbitos. De los edificios educativos sólo quedan en pie los de los centros religiosos, San José y Marianistas y el edificio del colegio de los Ferroviarios. Los demás han desaparecido, algunos renovados en los antiguos solares pero borrada la huella de su arquitectura. Los edificios públicos han cambiado en su mayoría de localización desapareciendo sus antiguas construcciones. Solo la Diputación mantiene el edificio que presentaba el plano de Sofi.

Y las pequeñas instalaciones industriales existentes en la ciudad, los amplios solares y huertos han sido ocupados por nuevas construcciones. El patrimonio residencial ha desaparecido casi en su totalidad y apenas algunos edificios resistentes conservan las viviendas de ese primer cuarto de siglo. Cambios lógicos y necesarios en algunos casos y cambios que destruyeron un patrimonio construido y una trama urbana que habría merecido mantenerse. El plano de Sofi es, por ello, una lección para conocer Ciudad Real en 1925, recorrerla disfrutando de nombres y referencias, y, es también una lección de cómo hemos mantenido la ciudad en estos cien años.